L'identité niçoise après Menica

Pour terminer ce portrait de Menica Rondelly, il faudrait insister sur le travail qu'il a réalisé et la personnalité incontournable qu'il a représenté dans la vie locale soit physiquement soit par l'influence qu'il exerçait.

Il comprit avant que l'engouement pour le collectage se propage partout en France, qu'il était temps de mettre par écrit tout le patrimoine oral des traditions et il s'est employé avec acharnement à continuer à faire vivre la langue niçoise alors qu'elle était promise à une mort certaine.

Il s'est acharné - à un époque où les niçois étaient considérés comme des "ploucs" - à défendre la culture niçoise.

Un ouvrage paraît en 1931 (Jean Marèze "Nice La Belle" les éditions de France, 252 pages) décrit la vie à Nice avec les perversions liées à l'argent (prostitution, drogue, jeux, etc.) face à la naïveté de la population niçoise.

Il fallait alors avoir bien du courage pour défendre la culture niçoise et aller contre le courant de la modernité. C'est la voie qu'a choisi Menica Rondelly quitte à passer pour un nostalgique et un "ringard" comme on dirait maintenant.

Il a produit beaucoup mais ses œuvres sont éparpillées car publiées dans les journaux, ici et là et certaines n'ont jamais été publiées probablement faute de mécène. Rassembler tout ce qu'il a écrit dans un seul ouvrage (avec la traduction en français) serait une initiative à encourager. Son style plein de nuances parfois délicates, subtil et jamais vulgaire était intimement lié au caractère du personnage complexe sous un air simple et gentil.

Il était aimé à la fois par son peuple et par les notables niçois. Voici ce qu'écrivait un de ses amis en 1931 " En tournant vos feuillets, curieux et avide, le cœur en émoi, en lisant vos vers tantôt si savants, tantôt si touchants, je revoyais les beaux habits de nos aïeux, les rondes de nos grand-mères, dans leurs jolis atours, la hallebarde et des harangues de nos "rimaïres" (Rimeurs, poètes) , et à mon oreille revenaient les couplets ingénus de nos mamans en nous berçant, et ceux plus lestes mais toujours sages de nos filles, de nos sœurs, ou de nos "calignera" (Fiancée, amoureuse) parcourant, jolies et joyeuses, nos jardins d'orangers, nos vallons fleuris, nos collines embaumées ".

Son combat politique était assez personnel. Garibaldien, républicain mais chrétien, il est resté en retrait de la vie politique traditionnelle, bien qu'il aurait pu facilement se présenter aux élections. Il a préféré choisir une voie à lui et ne pas "tremper sa plume dans l'eau stagnante de la mare politique" comme l'écrit son fils (Page 44, ouvrage précité) . Il entretenait néanmoins des relations avec les hommes politiques de son temps et avec le milieu artistique, dont en particulier Victoria Fer, célèbre cantatrice à l'Opéra, et son frère Edouard Fer, artiste peintre. J'ai retrouvé dans les archives familiales une photo d'un dessin d'Edouard Fer représentant une niçoise et dédicacée en niçois à Menica.

Ses idées politiques sur la question de l'annexion peuvent se comprendre à la lumière de cette phrase imprimée dans une édition de 1904 de la Ratapignata dont j'ai perdu les références. Il écrit à son ami Gian Negretti garibaldien comme lui : "si tous les italiens étaient comme toi et tous les français comme moi, l'alliance des deux belles nations aurait été signée aujourd'hui" (traduction). Il est clair que son souhait aurait été que Nice reste indépendante mais républicaine.

Voilà ce qu'écrivait Jean Wallis-Padovani, homme politique local, dans le journal " l'Opinion du sud-Est " du 3 mai 1931 : "Cependant qu'autour de vous, tous les robustes ouvriers du traditionalisme et du régionalisme vivaient dans la dispersion, s'entre-dévoraient comme serpents dans un bocal, vous éleviez lentement un chant ininterrompu à la gloire de Nice, centre de foi et d'énergie, à la gloire de ce pays dont Maupassant disait qu'il était fait pour réaliser tous les poèmes d'amour de la terre"

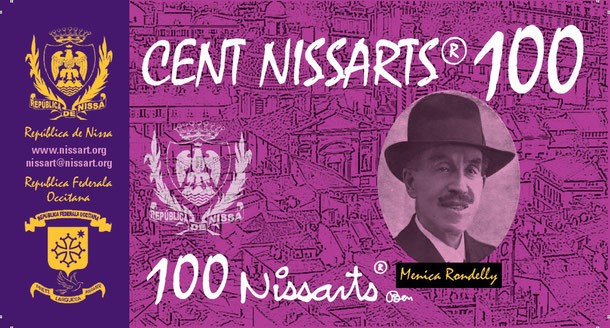

Le billet de 100 nissarts

Ce projet qui est une opération de marketing pour les achats de Noël est une référence à un évènement historique de 1917 où des billets niçois avaient été imprimés, a pour objectif de « faciliter les échanges de proximité, mettre en valeur la production du terroir, promouvoir le niçois-occitan et sa culture, favoriser une économie plus humaine, plus solidaire et mettre en lien les acteurs du Pais de Nissa » (voir Nice-Matin du 5 octobre 2017).