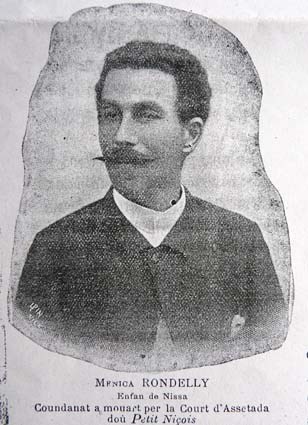

Biographie de Menica Rondelly

Menica, niçois depuis au moins 10 générations

Carolus, le fils de Menica, évoque assez rapidement la famille de son père dans l'ouvrage qu'il lui a consacré "Menica Rondelly, barde niçois sa vie son œuvre" édité le 15 mars 1936 à l'imprimerie de "l'éclaireur de Nice", presqu'une année après sa mort.

Il écrit que par son père Menica était d'une vieille famille niçoise et par sa mère d'une famille de paysans de Gairaut.

Effectivement, ceci est attesté dans les actes que j'ai moi-même consultés. L'orthographe du nom a évolué dans le temps selon les règles d'écriture des actes paroissiaux et d'état civil qui étaient rédigés en bas-latin, en latin, en français ou en italien. C'est ainsi que les actes les plus anciens mentionnaient Rondeu. On trouve aussi Rondel, Rondell ou Rondelo pour les hommes et Rondela pour les femmes. Le nom de la famille s'est stabilisé à partir de 1820 en Rondelly ou même Rondellÿ, probablement pour bien marquer l'accent sur la dernière syllabe, et faire ressortir ainsi la différence par rapport aux Rondelli d'origine italienne.

Le père de Francesco Domenico (dit Menica), qui s'appelait aussi Carolus, était commerçant tout comme sa mère Anna Maria Astraudo et appartenait à une vieille famille niçoise qui n'a pas quitté le vieux-Nice depuis le 16è siècle. En effet, les Rondelly descendent de Giuliano Rondeu, né à San Remo et de Francesca Raibauda, née à Nice mariés à la cathédrale Ste-Réparate en 1647 à Nice. Francesca Raibauda appartenait à une vieille famille niçoise puisque ses grands-parents Gabrielle Raibaudo et Angelina Guirardo étaient nés à Nice vers 1550.

Du côté de sa mère Anna Maria Astraudo, on trouve cette famille à Gairaut depuis le 16è siècle. Il ne m'a pas été possible de remonter plus loin que 1588, date du mariage de Gio Francesco Astraudo fils de Domenico né vers 1550 à Nice avec Ludovica, fille de Isnardo Sauvaigo.

C'est ainsi que Menica était niçois depuis au moins 10 générations du côté de son père et du côté de sa mère.

Il connaissait parfaitement sa filiation puisque dans l'édition de la Ratapignata du 18-25 juin 1905, dans un article fiction intitulé "un crime sensassiounel" il se présente ainsi comme Nissart de Nissa doù Babazouc (Niçois de Nice du Vieux-Nice) , fils de Carletou et de Maria, petit-fils de Cioà et de Rousalia, arrière petit-fils de Bergida et de Barnabé, arrière arrière petit-fils de Goustin et de Douroutea, puis de Toumasin et de Madaloun, puis de Pin et de Pupina, etc. etc.

Ses origines entièrement niçoises expliquent de fait son attachement à ce pays qu'il connaît bien. Né avant l'annexion à la France, il a vécu dans une période de transition riche en bouleversements.

Il fit ses premières études chez les "Ignourantins" de l'école des frères de la Condamine (Les petits ignorants, surnom donné par dérision aux Frères des écoles chrétiennes). En 1868, il fut reçu à un examen de boursiers pour le lycée de Nice ; il avait quatorze ans.

Généalogie simplifiée de Menica Rondelly

Le militant, l'idéaliste

Il a commencé très tôt à se distinguer par une personnalité originale puisqu'il s'est engagé dans l'armée de Garibaldi à l'âge de 16 ans à l'insu de ses parents. Ce n'est que 3 mois après son départ qu'il se décide à leur écrire de Dijon où il combattait au 1er bataillon des Chasseurs des Alpes-maritimes. Sa démarche était véritablement dictée par ses convictions politiques puisque un mois auparavant il avait déjà essayé d'intégrer par anticipation la classe de 1870 en voyant des affiches placardées sur les murs de la ville; l'officier d'enrôlement l'avait alors fait reconduire chez ses parents. Le musée Masséna doit d'ailleurs avoir conservé la chemise rouge et le bonnet de Menica qui avaient été exposés lors de l'hommage rendu en 1933 pour le cinquantenaire de la mort de Garibaldi.

Le prestige de Jòusé Garibaldi, ce niçois devenu héros, défenseur des libertés en Europe et en Amérique du sud exerçait sur Menica comme sur toute la jeunesse niçoise un enthousiasme qui ne s'est pas éteint plus tard, puisqu'il a continué toute sa vie à œuvrer pour les idées de Garibaldi.

Son fils Carolus écrit qu'à son retour de guerre, la vie était devenue de plus en plus difficile pour la famille nombreuse puisque Menica avait 5 frères et 6 sœurs : Francisco, Gerolamo Francisco Enrico, Giustino, Francisca, Francisco Luigi, Virginia Adela, Françoise, Joséphine, Philomène, Paul et Fanny.

Menica (comme il aimait s'appelait lui même) avait comme vrai prénom Francesco Domenico, (et non François Dominique) car depuis 1814, le Comté de Nice faisait à nouveau parti du royaume de Piémont-Sardaigne auquel il appartenait depuis 1388. C'est la période de "restauration sarde" où les actes d'état-civil étaient rédigés en italien, et qui venait mettre un terme à l'épisode qui a duré 22 ans pendant lequel le Comté de Nice avait été dirigée par l'administration française (1792-1814).

Né le 6 janvier 1854 12 rue Droite où ses parents avaient une épicerie, à 20 mètres du Palais Lascaris, il est le 3è enfant sur une fratrie de 12.

Seul son frère aîné Gerolamo Francisco Enrico travaillait en 1871 dans une maison d'horlogerie-bijouterie. Francesco Domenico dut abandonner les études pour des raisons financières et obtint un emploi au tribunal civil.

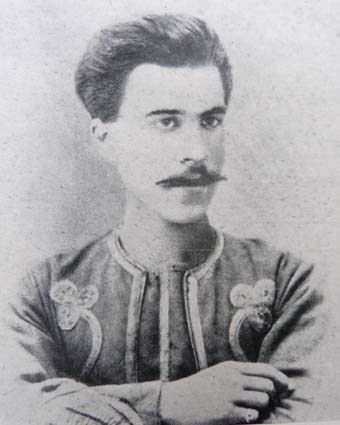

Son fils Carolus le décrit à 20 ans comme un jeune homme beau au physique agréable, avec ses longs cheveux noirs rejetés négligemment en arrière, ses yeux vifs dont le regard ne s'écarte jamais de l'objectif qu'ils fixent. La voix a un débit facile, aux inflexions tour à tour tendres, chantantes ou nerveuses. Ses manières procèdent d'une bonne éducation. Doué d'un bel organe de baryton, il fréquente la meilleure société niçoise où on aime à l'entendre détailler avec son frère Henri, ténor délicieux, les romances du jour.

Carolus raconte que le jour de ses 20 ans lors d'une de ces soirées chantées auxquelles il était assidu et qui devaient faire parti de la vie culturelle traditionnelle des niçois dans le vieux-Nice, Menica fait la connaissance d'Antonietta Icard qui a le même âge que lui et qui est coiffeuse; il tombe amoureux d'elle et le lendemain il la demande en mariage en lui remettant un poème écrit dans la nuit. Malheureusement, l'année suivante, il embarque pour 5 ans de service militaire avec le 5è Zouave pour l'Algérie.

Pendant son séjour à Oran, la famille Rondelly accueille la jeune fille chez eux, au 31 de la rue Victor (devenue rue de la République) alors que le famille était plutôt nombreuse, puisqu'elle comptait 11 enfants.

Il réussit à revenir à Nice au bout de 2 ans et demi et il épouse Antoinette 3 mois après son retour le 9 février 1878 alors qu'il est encore soldat.

Antonietta Icard était la fille de Giovanni Battisto Icard et de Maria Tordo.

Le couple aura 4 enfants : Marie Charlotte Adrienne, Angélique Jeanne Gabrielle, Eugénie Pierrette Césarine dite Adrienne et Carolus.

Après son mariage, il se lança dans l'importation des vins d'Italie et de Sète avec son ami César Tordo. Il semble bien qu'il n'aimait guère le commerce.

Ses activités littéraires ne lui ont pas permis d'éviter les difficultés financières, puisque son fils Carolus y fait souvent allusion. D'ailleurs, la plupart de ses publications ont été éditées par souscription. Au début de l'ouvrage "Les grands évènements de Nice de 1860 à 1910" réalisé avec l'aide son ami Giletta, "le bien estimé photographe", célèbre pour ces collections de photos sur Nice et les niçois, il dresse la liste alphabétique des 170 personnes "qui ont bien voulu encourager l'auteur à publier cet ouvrage".

Sa santé laissait semble-t-il à désirer puisqu'à plusieurs époques de sa vie son fils mentionne de graves soucis de santé (sans nous donner de détails), en particulier en 1871 à son retour de guerre à la suite de l'expédition de Dijon avec Garibaldi et surtout de février 1896 à décembre 1897, soit près de deux années passées dans la propriété de Bon-Voyage que sa soeur Fanny avait mis à sa disposition.

Il obtient en 1908 à 54 ans une modeste place à la bibliothèque municipale, car il ne parvenait pas à vivre de ses chansons, grâce au sénateur-maire Honoré Sauvan, probablement en remerciements pour son Semper Crescendo, chanson composée à l'occasion du banquet offert pour sa 21ème année de mandat municipal.

Cette place lui permet d'effectuer des recherches sur l'histoire locale à partir des archives municipales et c'est ainsi qu'il publie "Les grands événements de Nice de 1860 à 1910".

En 1912, il est nommé administrateur-bibliothécaire au musée d'Histoire naturelle. Il a alors 58 ans. Son passage dans les services municipaux lui a permis de faire sortir de l'oubli les magnifiques aquarelles de fleurs, poissons et champignons de Vincent Fossat (voir l'article dans l'éclaireur de Nice du 1er mai 1923 qui qualifie à cette occasion Menica Rondelly " d'inlassable fureteur ") (site particulièrement bien documenté du Conseil général des Alpes-maritimes/rubrique : culture/archives/ presse)

Il n'a pas fait fortune de ses écrits, mais il avait de nombreux amis, en témoigne les séjours qu'il a effectués à St-Laurent-du-Var de 1903 à 1928 chez François Béranger, maire de cette commune dans sa propriété de la Bastide où il s'était construit un cabanon et où il cultivait ses fleurs.

La ville de Nice - en la personne de Jean Médecin, maire de Nice (à ne pas confondre avec son fils jacques médecin) - lui rendit un grand hommage solennellement de son vivant en 1934 à l'occasion de la pose d'une plaque en bas-relief avec gravure sur marbre agrémentée de notes de musique place Sainte-Claire, réalisée par le sculpteur Bravi à l'initiative des "amis du Vieux-Nice" et qui se trouve au début de la montée qui mène au château.

Puis un an après, pris d'un malaise, après avoir été hospitalisé, il s'éteint le 27 juin 1935 à son domicile 4 Passage du Temple Vaudois entouré de ses enfants. Il avait 81 ans.

Son fils Carolus qui a raconté les dernières minutes de son père avec beaucoup d'émotion, s'est attaché à suivre le chemin tracé par son père. Carolus est mort quant à lui en 1959 et sa femme Caroline Marie-Jeanne Castelli très connue à Nice, pour être l'une des sages-femmes les plus expertes exerçant dans la rue de la République mourut un an après lui en 1960.

Menica Rondelly est inhumé au cimetière du Château avec sa femme et ses 3 enfants à quelques pas de Joseph-Rosalinde Rancher (Voir le plan du cimetière du château sur le site de la ville de Nice : Un lieu du souvenir, les cimetières du Château de Nice) . Sur sa tombe, un médaillon réalisé par le même sculpteur que pour le bas-relief de la Place sainte-Claire et une inscription en niçois "Desiri coura suouanerà, la mieù oura derniera. Saluda en cantan, la terra daï mieù Dieù, m'envoulà ben d'amour, doun naïsse la preghiera, per faïre de cansoun, per l'amour doù bouan Dieu " (Je désire, quand sonnera ma dernière heure, saluer en chantant la terre de mes Dieux, m'envoler tout là-haut où naît la prière, pour faire des chansons, pour l'amour du bon Dieu). Il s'agit de la dernière strophe de son poème "Senche Cregni, Senche Detesti, Senche Aimi, Senche Desiri" page 22 de "Un Pessuc de Souveni Nissart".

La ville de Nice lui rendit un nouvel hommage à l'occasion du centenaire de sa naissance le 4 juillet 1954. Un discours a été écrit à cette occasion, publié dans le numéro 1 de "Nice historique" (http://www.nicehistorique.org/pge/ Page 26-27). Le Comité d'organisation des fêtes du centenaire de la naissance de Ménica Rondelly et les amis du vieux Nice avaient envoyé des invitations dont un exemplaire m'a été offert récemment et que j'ai numérisé. Il est à noter que 19 ans après sa mort son souvenir était encore très présent parmi les niçois.

En mémoire à Menica, mes parents donnèrent à ma jeune sœur, née le lendemain de cette manifestation, le 5 Juillet 1954, le prénom de Dominique.

La ville de St-Laurent-du-Var lui a consacré une rue par décision du conseil municipal du 28 juin 1982.

Régulièrement des hommages lui sont rendus à telle ou telle occasion par des associations culturelles ou politiques de la ville de Nice.

Le passionné

Il s'est engagé sans compter jusqu'à la fin de sa vie dans plusieurs causes, dont les plus essentielles ont été :

- La défense de la langue

Il prit l'initiative d'une souscription pour éditer les œuvres de Rancher après avoir fait restaurer sa tombe au cimetière du Château en 1903. Alors que la façon d'écrire le niçois n'était pas encore standardisée comme à l'heure actuelle, il revendiquait la langue de sa mère, c'est-à-dire sa langue maternelle, celle qu'on parlait au Vieux-Nice, par opposition aux grammairiens qui voulaient bien souvent pour des raisons idéologiques l'apparenter à telle ou telle famille de langues. Ainsi dans les textes de Menica Rondelly certains mots ne sont pas tout à fait orthographiés comme aujourd'hui (exemple, dans Nissa la Bella le donjon est dit et écrit Gioungioun, alors qu'aujourd'hui on dit et on écrit plutôt dounjoun. Les linguistes ont distingué le nissart "vulgaire", c'est-à-dire celui parlé par le peuple, du nissart standard, formaté par la suite. Cette question a été abordée dans un article de Rémy Gasiglia intitulé "Eloge de la vulgarité. Quelques remarques à propos d'un préjugé linguistique" publié dans la revue Lou Sourgentin janv fev 1982 (50):50-54.

Un autre article publié dans cette même revue en décembre 1989 (89): 26-28 et signé Roger Gasiglia intitulé "langue et littérature nissardes au début du siècle" évoque les différents courants ayant trait à la langue niçoise. Un autre article de lou Sourgentin d'avril 1987 (76):22-26 intitulé "le vieux-Nice et ses écrivains" rend hommage à tous les écrivains niçois en citant des phrases qu'il a relevées au sujet du vieux-Nice.

- Rosalinde Rancher et Eugene Emanuel

Menica se considère comme le disciple de Rosalinde Rancher mais aussi d'Eugène Emanuel (Eugeni Emanueu). Son fils Carolus dans l'avant-propos du livre consacré à Menica le rappelle dans les deux premiers paragraphes suivants :

Au XIXè siècle, le dialecte Nissart définitivement fixé par Rancher, nous valut Eugène Emmanuel.

Parmi les disciples de ces derniers, Menica Rondelly, dans le premier tiers du XXè siècle s'est affirmé particulièrement.

Il n'est pas sûr par contre que Menica éprouvait la même estime pour le fils d'Eugène Emanuel, Victor. En effet, bien que celui-ci soit à l'origine de l'édition d'une partie des œuvres de son père en 1884 " Canson Niçardi ", il est à penser que ses propos sur la graphie de la langue niçoise ont dû déplaire à Menica. Dans un article publié à la une du Petit niçois du 17 juin 1903, Victor Emmanuel a publié une chronique dans laquelle il répondait à un précédent article. Tout d'abord il émet des doutes sur l'authenticité des plus anciens textes écrits en niçois, il plaide pour l'appartenance du niçois au provençal, et dénonce une italianisation du niçois. Il écrit que "L'abbé Miceù dans sa "grammaire" et le poète Rancher dans sa "Nemaiada" consacrèrent dans leurs œuvres cette orthographe irrationnelle, devenue grâce à eux définitives et presque officielle !. Il termine sa démonstration en écrivant "c'est de l'influence croissante de la langue française dans ce pays que l'on peut attendre une réforme durable de l'orthographe niçarde".

Traiter de la sorte les icônes de Menica que représentaient Rancher et Miceù a dû quelque peu le contrarier. Ce point de vue a pu même passer pour une trahison aux idées de son père Eugène Emanuel, lui qui s'était attaché à démontrer dans son livre 'Nice et l'Italie' édité en 1860 et réédité en 1870 que Nice et la Provence ont toujours été séparées.

Je n'ai guère trouvé de documents sur les relations qu'ont pu entretenir Victor Emanuel et Menica mais ils étaient visiblement tendus.

Quand Eugène Emanuel revint à Nice en 1875 après 15 ans d'exil volontaire en Italie, Menica avait 21 ans et quand il mourut en 1880 il n'en avait que 26. Il est peu probable qu'ils se soient fréquentés car Menica n'a commencé à se faire connaître qu'en 1900.

La mort d'Eugène Emanuel passa inaperçue dans la presse locale, tout au moins dans le Phare du littoral et dans le Journal de Nice. Ce n'est qu'en 1924 que l'association " les amis de Rancher " eut le projet de célébrer Eugène Emanuel en organisant une souscription en vue d'un monument. L'inauguration d'un bas-relief représentant le portrait du poète a eu lieu le 20 juin 1926 au château. Lors de l'hommage rendu par la ville de Nice à Eugene Emanuel en 1926, Menica n'y était pas. Boudait-il ou bien n'avait-il pas été invité?

Peu de documents sont disponibles sur Eugène Emanuel alors qu'il a été un des plus grands poètes niçois. L'hommage qui lui a été rendu le 20 juin 1926 à l'occasion de l'inauguration à Nice d'un bas-relief avec son portrait a permis de lui consacrer quelques pages publiées dans la revue Nice Historique de juillet-août 1926 et que l'on trouve sur le net à cette adresse http://www.nicehistorique.org/

Sa biographie nous apprend d'ailleurs surtout sur son grand-père Joseph qui s'était distingué comme élu à la municipalité de Nice.

La vie d'Eugène Emanuel est très rapidement évoquée, ses idées garibaldiennes ne sont pas du tout abordées et encore moins son exil en Italie à la suite de l'annexion. Si Pierre Isnard, président des amis de Rancher parle bien d'exil volontaire tout en se gardant d'en indiquer la raison, le nom de Garibaldi ne fut jamais prononcé ce jour-là.

C'est une version toute aussi édulcorée de l'œuvre d'Eugène Emanuel qui nous est présentée au travers des discours prononcés tant par les édiles locaux que par les représentants des associations culturelles niçoises, à savoir ses chansons. Or, il a composé des chansons et des poèmes mais il était aussi l'auteur d'ouvrages historiques. Je n'ai malheureusement guère pu consulter beaucoup de ses écrits qui semblent avoir disparu du paysage niçois.

J'ai pu néanmoins lire Nice et l'Italie brochure de 45 pages éditée par Eugène Emanuel en 1860 quelques temps avant l'annexion et rééditée en 1870 dans laquelle il plaide contre l'annexion à la France. Il s'agit d'un argumentaire qui prouve que le Var a toujours été la limite géographique, que le Comté n'a jamais fait partie de la Provence, qu'en 1388 c'est volontairement que Nice a choisi la maison de Savoie. Il consacre de longs développements au dialecte de Nice et se ralliant à la thèse de Vegezzi Ruscalla selon laquelle les dialectes représentent des provinces et celui de Nice participe du provençal et de l'italien, langues dont le niçois s'est émancipé, qu'il forme une transition insensible et nuancée entre le provençal et les patois piémontais et génois.

Quelques-uns des poèmes et chansons ont été réédités 4 ans après la mort d'Eugène Emanuel en 1884 par un de ses fils, Victor. Ce joli petit livre de 66 pages intitulé Canson Niçardi comporte 21 pages rédigées en français par son fils qui tient lieu de préface. Il s'agit en fait d'un article sur la façon dont il conviendrait, selon lui, d'écrire le niçois. Suivent 15 chansons - que Victor a choisies et dont il a corrigé la graphie de son père - selon ses propres thèses, à savoir une méthode entre l'orthographe baroque et vague et celle des néo-félibres. La plupart de ces chansons et poèmes sont dédiés à ses amis du théâtre des marionnettes du collège des Jésuites :

- La mièu bella Niça, canson dòu sourdà niçart en Lombardia en 1848 (ma belle Nice)

- La boutilla, à M. Benjamin Camous (la bouteille)

- Lo fantome Pellegrin, à M. Auguste Fricon (le fantôme Pellegrin)

- La chavana, à M. J.B. Bottero (l'averse)

- Lo tràu, à M. Gustave Orengo (le trou)

- L'iver, à M. J.R. Rancher (l'hiver)

- Lou brandi dòu village, à M. Felix Chartroux (la ronde du village)

- Lu revenan, à M. lo Comte de Maistre (les revenants)

- Lo bal dòu Plan, à Contes, à M. Louis Bermondi (le bal du Plan)

- La tourta-càuda, à M. J.B. Levamis (la socca)

- La villa segurana, à Madama Julie Emanuel (la villa Ségurane)

- La pesca, à M. J.B. Sarrato (la pêche)

- Bèuluec e San Jouan (Beaulieu et Saint-Jean)

- Lo cant de l'ouvrié niçart, au teologo Pierre Gioan (le chant de l'ouvrier niçois)

- Lo retour (le retour)

Au moment de sa mort aucun hommage n'a été rendu à Eugène Emanuel puisque ce ne fut que 46 ans après sa mort que la ville de Nice se souvint enfin de son plus grand poète.

- La défense des idées de Garibaldi

Son engagement dans la défense de la France en Bourgogne aux côtés de Garibaldi ne résulte pas d'un coup de tête de jeunesse puisqu'il a réellement risqué sa vie et qu'il a perdu quelques-uns de ses compagnons dans les combats.

Parmi ses fidèles compagnons de la légion Tanara il y avait - semble-t-il -Lucien Mereu, Augustin Galleani, Ignace Ribotti, François Boetto, Jean Arniseron, Jean Parentelli, Paul Ignazio, Henri Pastoris, Giorgio Imbriani, Adamo Ferraris, Lieutenant Capella et aussi Giuseppe Beghelli.

A son retour de Dijon, il n'a jamais renié son engagement, bien au contraire puisqu'il s'est dévoué à faire 'réhabiliter' Garibaldi . Il faut savoir que ces volontaires, au lieu d'être accueillis avec honneur à leur retour ont été traités comme des voyous, en témoigne par exemple le fait qu'on les avait désarmés avant de franchir le Var et obligés à retirer leurs chemises rouges pour traverser Nice. Entre le moment où ils s'engageaient et celui où ils revenaient le ton dans la presse avait changé.

Maurice Mauviel évoque la présence de Menica parmi les garibaldiens à l'occasion de son important ouvrage de 655 pages consacré à Giuseppe Beghelli 1847-1877 un garibaldien niçois, fils du printemps des peuples édité chez Wallada en 2006.

Il m'a indiqué que dans son ouvrage la chemise rouge en France édité à Turin en 1871 Giuseppe Beghelli signale la mort du niçois Francesco Boetto, soldat à la batterie N°1, 2 ème compagnie blessé d'une balle au ventre qui l'a traversé de part en part, Bagnus Serafino, mobile des Alpes-maritimes mort à Autun le 6 janvier 1871, Isnardi Gioanni mobile du bataillon des Alpes-Maritimes, 1ère compagnie, 1ère batterie, mort à Autun le 5 janvier 1871, Parentelli Gioanni de Nice, caporal au bataillon de Chasseurs des Alpes-maritimes mort le 22 janvier à Lantenay, Pradelli Giuseppe caporal au au bataillon des A.M, Henri Pastoris (commandant aux chasseurs des Alpes) le 21 janvier 1871. Maurice Mauviel a mis en ligne un grand nombre de documents sur Garibaldi à cette adresse : http://www.mauricemauviel.eu/

Par ailleurs j'ai trouvé une autre liste de noms dans le Petit Niçois du 5 juillet 1907 (consultable en ligne sur le site des Archives départementales). Une page entière est consacrée aux festivités en l'honneur du centenaire de Garibaldi. Des noms de vétérans présents sont cités : Achille Rossi, Honoré Lauro, Louis Perino, Jean Negretti, Joseph Arezzo, Désiré Garidelli de Quincenet, César Bousquet, Félix Léger, J Martin, Simon Bonivardo, Paul Zanin, Pierre Martini, Honoré Carro, Victor Castelli, Joseph Raynaud, Charles Tubie, Vidallano Manni, J.B. Bonetto, Gualberto Montagni, Edouard Benedetti, Ulysse Graziani, Antonio Zabbeo, Edouard Schiano, Luigi Maggioli, Carlo Fenoglio, J Marussi, Luigi Martinelli, Joseph Lucheti, Virgilio Tomaso, Felix Cerutti, Cesar Chilli, Pierre Orengo, Célestin Malleti, Annibal Bailet, J Carassato, J.B. Carraro, Emilio Spotarelli, Carlo Spotarelli, Diego Cristani…

On ne peut que constater que malheureusement la liste des niçois ayant suivi Garibaldi dans ses différentes campagnes n'existe pas à ce jour à ma connaissance, pas plus que ceux qui - français depuis peu - sont morts pour la France à Dijon en 1871.

Il fallut bien du courage à ces oubliés de l'Histoire pour obtenir un peu réparation. Menica a fini par avoir la croix du combattant volontaire 1870-1871, distinction assez rare, et parvint à faire ériger une statue de Garibaldi à Nice avec l'inscription bien laconique 'A Garibaldi, sa ville natale'.

J'ai mis en ligne quelques recherches effectuées sur quelques niçois qui avaient fréquenté Garibaldi tels que Battistina Raveu, Casimir basso et Giuseppe Bavastro, le corsaire à cette adresse : http://garibaldinice.free.fr/

- La défense des lieux historiques de la ville

Les travaux d'agrandissement du Port Lympia ont conduit à détruire la maison natale de Garibaldi qui était située sur l'actuel quai des deux-Emmanuel, mais Menica a conservé vivant le souvenir de cette maison, en témoigne une gravure de cet immeuble qu'il a fait imprimer en 4è de couverture d'une publication sans lien avec Garibaldi Lou presepi Nissard

- Catherine Ségurane

En particulier la "Biographie niçoise" de Jean-Baptiste TOSELLI, mais aussi la chronique de Jean BADAT de 1516 à 1567, le récit de Pierre LAMBERT et celui de Paul GIOVIO, du florentin ADRIANI, de l'évêque Prudenzio Di SANDOVAL pour le récit des faits. Pour ce qui concerne Catarina SEGURANA ou Donna MAUFACIA il évoque sans citer avec précision ses sources quoique avérées, Onorato PASTORELLI (discours de 1608), Antonio FIGHIERA (1634) et Pierre GIOFFREDO.

Celui qui a le premier fait de Catherine Segurane une héroïne fut Luiggi ANDRIOLI avec un long poème épique publié en italien dès 1806 "Segurana". Ce poème a eu de gros retentissements au point que la ville de Nice décida en 1807 de délivrer une médaille à son auteur. Les sentiments patriotiques et anti-français d'Andrioli s'accordaient bien avec la défense de la ville de Nice contre les envahisseurs incarnée par cette niçoise.

L'idée dans le fascicule que Menica a consacré à Catarina Segurana est de contrer ceux qui prétendent que Catarina SEGURANA n'a jamais existé et de s'approprier l'héroïne niçoise, celle qui a su redonner du courage aux assiégés contre la coalition franco-turque pour leur permettre de tenir le siège et conserver au peuple sa liberté sans aide extérieure. Il faut dire aussi qu'à l'époque les turcs, alliés aux français, pratiquaient systématiquement l'enlèvement des populations pour en faire des esclaves ou pour demander des rançons.

- La défense des traditions niçoises

- La défense des arbres

et l'on pourrait ajouter aussi un certain nombre de valeurs universelles comme l'honnêteté, la simplicité, le respect de la nature humaine, la reconnaissance par le travail, etc.